2025.04.07 【物件紹介】カレラ二十四軒で、ちょっといい暮らし始めませんか?

みなさん、こんにちは!企画開発部、新入社員の藤井です!

今日は、札幌市西区二十四軒の物件をご紹介します✨

その名も――

「カレラ二十四軒」

「カレラって、あの高級車の名前みたいでカッコよくない?」

そんな軽い気持ちで内覧に来たあなた、きっと帰るころには本気で住みたくなっていることでしょう。

🚇 アクセス抜群!駅チカがうれしい

地下鉄東西線「琴似駅」徒歩4分

JR函館本線「琴似駅」徒歩12分

雨の日も、雪の日も、外出が苦にならない距離感。

冬の札幌でこの駅近さは、もはや反則級です。

🏡 設備が充実しすぎて、ちょっとドヤ顔したくなるレベル

・都市ガス(経済的!)

・宅配ボックス(不在でも荷物OK!)

・オートロック(セキュリティ安心)

・屋内駐輪場

・24時間換気(いつでもフレッシュ)

・エアコン(夏も余裕)

・TVモニターフォン(誰が来たかバッチリ)

・温水洗浄便座

もう、「あれがない!」なんて文句は言わせません。

🛋️ お部屋の中もぬかりなし

■ リビング

広々リビング+木目調の床で、

なんだか自然と深呼吸したくなる空間に。

アクセントクロスの爽やかカラーが、あなたの毎日をこっそり元気にしてくれます🌿

■ キッチン

天板には人造大理石を使用。

高級感も、キズや汚れへの耐性もバッチリ。

料理中に「私ってもしかして料理上手…?」って錯覚しちゃうかも。

■ ウォークインクローゼット

「服、しまう場所足りない問題」に終止符を。

バッグや帽子、アクセサリーまで余裕でしまえて、毎朝のコーディネートがはかどること間違いなしです。

■ UTスペース

広々&シャンプードレッサー付き。

朝の身支度タイムが、優雅なひとときに変わります。

(バタバタ支度していた過去の自分にバイバイしましょう👋)

🐾 まとめ:カレラ二十四軒は、”ちょうどいい贅沢”がそろってる

駅近、オシャレ、充実設備。

これだけ揃ってたら、もう迷う理由がないですよね?

お問合せ先

MAIL:[email protected]

TEL:011-530-0010

FAX:011-351-2170

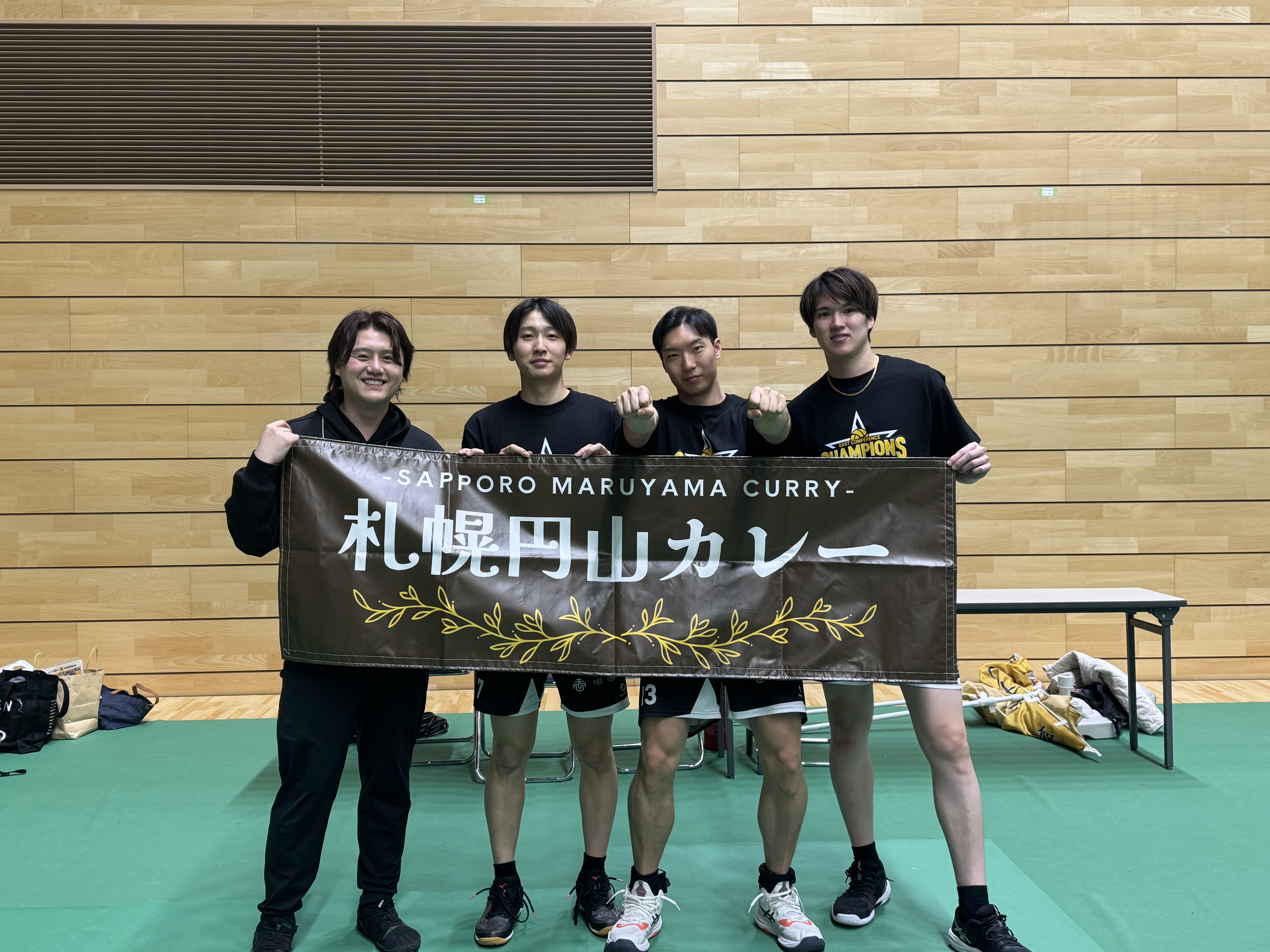

株式会社スペチアーレ コウシドウ不動産

住所:札幌市中央区南19条西14丁目2-35 スペチアーレ伏見1F